Formando docentes críticos: CPC como herramienta para la transformación educativa

Lic. Boris Fernando Candela Rodriguez

Lic. Daniel Fernando Castro Loaiza

Resumen

Este artículo analiza la transformación del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) desde una perspectiva crítica y emancipadora en la formación inicial de docentes de ciencias. Se desarrolló un estudio de caso con enfoque cualitativo e interpretativo, centrado en una docente en formación durante su práctica real. A través del diseño e implementación de una propuesta didáctica sobre nutrición humana, se documentaron los elementos curriculares e instruccionales que configuran su CPC. Entre los principales hallazgos se destaca la incorporación de la práctica reflexiva como categoría emergente, y la evolución del CPC hacia una visión crítica y situada. El estudio evidencia el potencial del CPC transformador para formar docentes capaces de vincular la ciencia escolar con problemáticas sociocientíficas y la acción sociopolítica.

Palabras clave: Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC), formación docente, práctica reflexiva, alfabetización científica crítica, educación en ciencias, estudio de caso, ReCo, enseñanza de la nutrición, emancipación, sociedad del riesgo.

Abstract

This article analyzes the transformation of Pedagogical Content Knowledge (PCK) from a critical and emancipatory perspective in the initial training of science teachers. A case study with a qualitative and interpretative approach was developed, focused on a trainee teacher during her actual practice. Through the design and implementation of a didactic proposal on human nutrition, the curricular and instructional elements that make up her CPC were documented. Among the main findings, the incorporation of reflective practice as an emerging category and the evolution of CPC towards a critical and situated vision stand out. The study evidences the potential of transformative CPC to train teachers capable of linking school science with socio-scientific issues and socio-political action.

Introducción

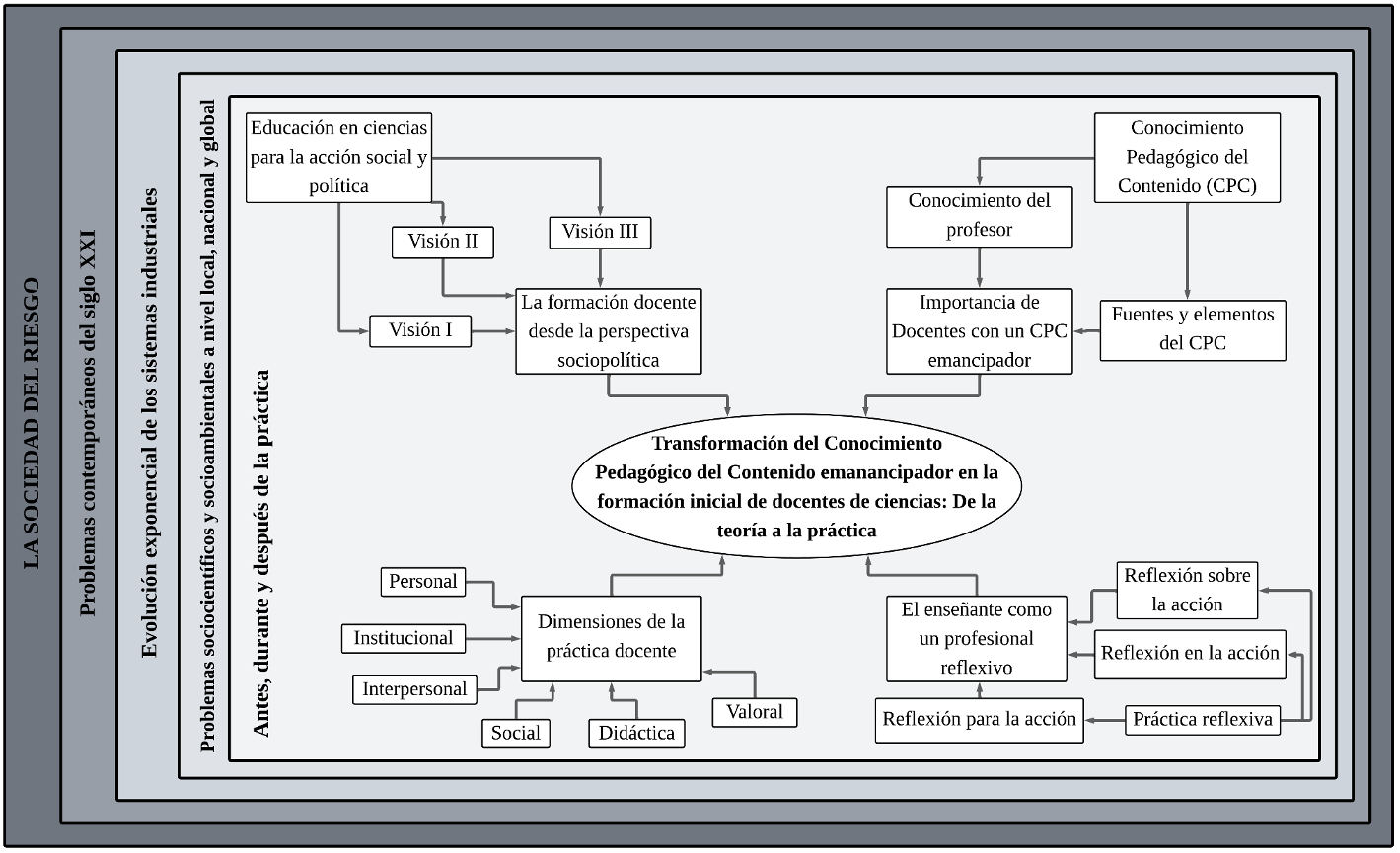

En un mundo marcado por la complejidad, el riesgo y la incertidumbre, caracterizado por transformaciones sociales, ambientales y tecnocientíficas sin precedentes, la educación en ciencias enfrenta el reto de pensar más allá de la simple transmisión de contenidos. En este contexto, la figura del docente adquiere una función esencial: no solo como transmisor de conocimientos, sino como mediador crítico entre la ciencia y la sociedad, capaz de interpretar los desafíos del presente y traducirlos en propuestas educativas transformadoras (Beck, 1994; Valladares, 2021).

El presente artículo analiza la transformación del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) en una docente en formación inicial, a partir de su experiencia en la práctica pedagógica en una institución pública de educación secundaria. El CPC, entendido como la integración compleja entre el conocimiento disciplinar, pedagógico y contextual, permite comprender cómo los profesores organizan, representan y comunican el saber científico de manera significativa para sus estudiantes (Shulman, 1986; Magnusson et al., 1999). Sin embargo, en este estudio se asume una relectura crítica de dicho constructo, incorporando dimensiones emancipadoras, ético-políticas y reflexivas que fortalecen el rol transformador del docente de ciencias (Candela, 2023).

La propuesta se desarrolló en torno al tema de la nutrición humana, el cual se abordó desde una perspectiva sociocientífica, permitiendo articular la biología con problemáticas contemporáneas como la seguridad alimentaria, la desigualdad en el acceso a recursos y la sostenibilidad ambiental. Así, el aula se convirtió en un espacio de reflexión crítica, diálogo argumentado y construcción colectiva de conocimiento, reafirmando la necesidad de una alfabetización científica orientada a la acción y la participación (Hodson, 2013; Valladares, 2021).

Esta experiencia permite visibilizar cómo el tránsito de la teoría a la práctica no solo implica el uso de herramientas didácticas, sino también la transformación de la mirada del docente sobre su labor, su rol social y su responsabilidad frente a los contextos educativos reales.

Figura 1. Diagrama visual del marco teórico construido para el proyecto.

Elaboración propia Candela – Castro.

Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con orientación interpretativa, lo cual permitió comprender en profundidad los sentidos y significados que la docente en formación atribuyó a su quehacer pedagógico en el aula. Se trató de un estudio de caso, centrado en una estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Valle, quien llevó a cabo su práctica docente en una institución educativa urbana pública del suroccidente colombiano.

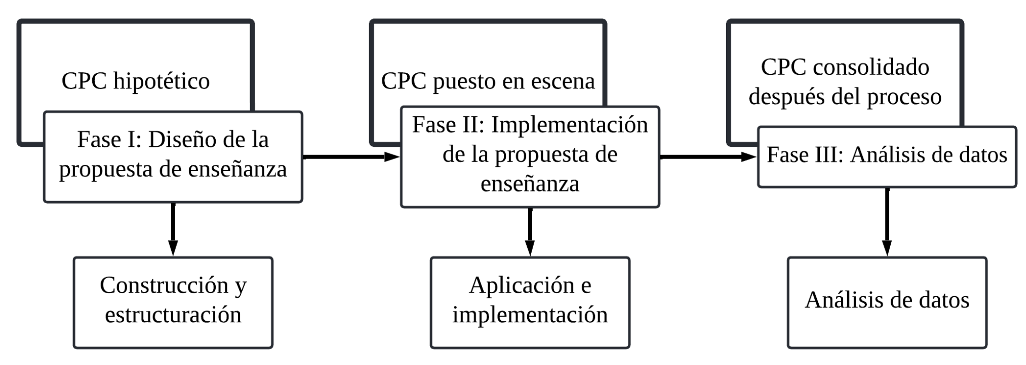

La metodología se estructuró en tres momentos. El primero correspondió al diseño de una propuesta de enseñanza centrada en el tema de la nutrición humana, elaborada mediante la herramienta Representación del Contenido (ReCo), según el modelo de Loughran, Mulhall y Berry (2004) adaptado por Candela (2016). Esta herramienta permitió identificar las concepciones iniciales de la docente sobre el contenido, sus orientaciones hacia la enseñanza y sus estrategias pedagógicas. El segundo momento consistió en la implementación de dicha propuesta en el aula, acompañada por un proceso de observación participante, entrevistas semiestructuradas, notas de campo y análisis de registros audiovisuales. Finalmente, el tercer momento implicó la sistematización y análisis de la información recogida, mediante un sistema de categorías basado en el modelo de Magnusson et al. (1999), ampliado con la categoría de práctica reflexiva como eje transversal de transformación docente.

Figura 2. Fases de la investigación

Elaboración propia Candela – Castro.

El desarrollo metodológico no se limitó a describir acciones, sino que permitió explorar las tensiones, contradicciones y aprendizajes emergentes en el proceso de formación profesional. De este modo, se visibilizó cómo la docente en formación resignificó sus concepciones sobre la enseñanza, el currículo y el rol de la ciencia en la sociedad, construyendo una identidad pedagógica comprometida con la acción crítica y la justicia social.

Desarrollo

La experiencia investigativa evidenció que el tránsito del CPC teórico hacia un CPC emancipador se da a través de múltiples dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, se identificó una evolución en las orientaciones hacia la enseñanza. Inicialmente centrada en la transmisión de conceptos, la docente comenzó a integrar problemáticas sociocientíficas como el hambre, los sistemas alimentarios industriales y la crisis ambiental, desarrollando estrategias que propiciaban el pensamiento crítico y el diálogo argumentado. Esto se reflejó, por ejemplo, en el diseño de debates sobre la producción de alimentos transgénicos y en la inclusión de estudios de caso sobre nutrición y desigualdad.

En segundo lugar, el conocimiento y las creencias sobre el currículo también se transformaron. La docente dejó de concebir el currículo como una lista de contenidos obligatorios, para interpretarlo como una herramienta flexible al servicio de las necesidades del contexto y la formación ciudadana. Esto le permitió reorganizar la secuencia didáctica con base en los intereses del grupo, incorporando actividades como la elaboración de mapas alimentarios locales y análisis de etiquetas nutricionales.

En cuanto al conocimiento sobre los estudiantes, la experiencia reveló una creciente conciencia sobre las condiciones socioculturales y cognitivas de los adolescentes, así como sobre las barreras que enfrentan para acceder a una alimentación balanceada. Esto llevó a la docente a ajustar sus estrategias instruccionales, utilizando recursos visuales, experiencias cercanas y analogías que facilitaran la comprensión de conceptos como macronutrientes, metabolismo o enfermedades derivadas de una mala alimentación.

Finalmente, en relación con las estrategias de evaluación, se observó una transición desde una lógica centrada en el producto hacia una evaluación formativa, continua y reflexiva. Se incluyeron rúbricas de autoevaluación, bitácoras de aprendizaje y momentos de metacognición que permitieron a los estudiantes reconocer sus avances y dificultades.

En el centro de todas estas transformaciones se situó la práctica reflexiva como dimensión articuladora. La docente llevó a cabo procesos sistemáticos de reflexión sobre, en y para la acción (Schön, 1987), utilizando diarios de campo y tutorías académicas como espacios de reconstrucción crítica de su experiencia. Esta reflexividad fue clave para identificar las tensiones entre lo planeado y lo vivido, así como para reconfigurar su práctica en coherencia con una visión crítica y transformadora de la educación científica.

Resultados

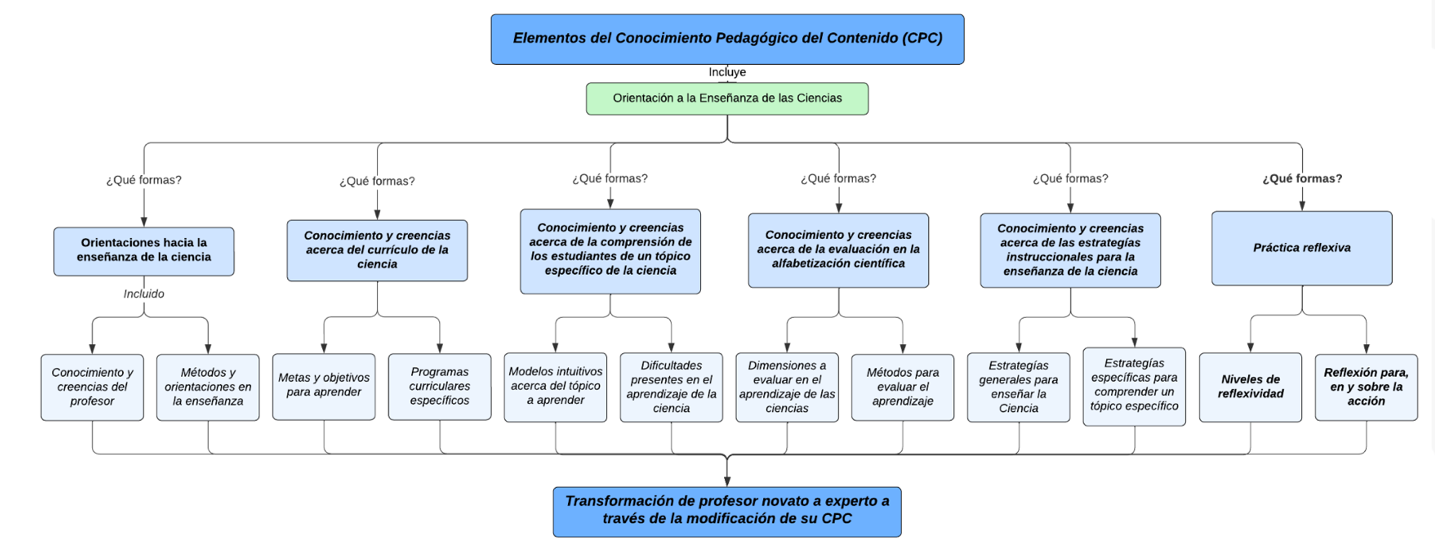

Los hallazgos del estudio permiten afirmar que la práctica pedagógica, concebida como un espacio de investigación y reflexión situada, puede generar procesos significativos de transformación en el CPC de los docentes en formación. Entre los principales resultados se destaca la elaboración de una ReCo robusta, que no solo explicitó las decisiones curriculares de la docente, sino que también evidenció una evolución progresiva en sus concepciones pedagógicas.

Asimismo, se logró reestructurar el modelo clásico de Magnusson et al. (1999) al integrar la práctica reflexiva como una categoría transversal, que potencia la articulación entre los distintos componentes del CPC. Esta inclusión permitió comprender cómo la docente resignificó su rol como mediadora entre la ciencia y los estudiantes, desarrollando una práctica crítica, situada y con sentido ético-político.

Figura 3. Componentes del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) Emancipador. Elaboración propia Candela – Castro.

Otro resultado relevante fue la apropiación del contenido desde una perspectiva contextualizada. Al abordar la nutrición humana no solo desde el enfoque biológico, sino también desde su dimensión social y ambiental, la docente generó experiencias de aprendizaje que conectaron el conocimiento escolar con la vida cotidiana de los estudiantes, promoviendo su participación y su empoderamiento frente a las problemáticas del entorno.

Finalmente, se evidenció que la formación inicial, cuando se acompaña de dispositivos metodológicos reflexivos como la ReCo, puede favorecer la construcción de un CPC emancipador. Esto implica comprender que enseñar ciencias no es un acto neutro ni puramente técnico, sino una práctica política que debe estar al servicio de la transformación social.

Conclusión

La experiencia analizada confirma que es posible formar docentes de ciencias comprometidos con una educación emancipadora, siempre que existan escenarios formativos que integren la teoría con la práctica, y que reconozcan la reflexividad como una condición esencial del saber pedagógico. El CPC no debe entenderse únicamente como una herramienta para la enseñanza eficaz, sino como una construcción situada, atravesada por las condiciones del contexto, las creencias del docente y las demandas de la sociedad.

El caso presentado demuestra que, a través de una práctica pedagógica crítica y acompañada, es posible reconfigurar las concepciones tradicionales de la enseñanza de las ciencias, orientándolas hacia una alfabetización científica comprometida con los desafíos sociales, éticos y ambientales de nuestro tiempo. La inclusión de herramientas como la ReCo, articuladas con espacios de reflexión docente, resulta clave para documentar y transformar el pensamiento pedagógico de los futuros profesores.

En un mundo marcado por la crisis y la urgencia, formar docentes con una mirada crítica, ética y transformadora ya no es una opción, sino una necesidad. La ciencia, enseñada desde el aula, puede y debe ser un camino para la justicia social y el desarrollo sostenible.

Referencias

- Beck., U. (1994). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós, Barcelona.

- Candela Rodríguez, B. F. (2016). El diseño de la “reco”: una estrategia para iniciar la identificación, la explicitación y el desarrollo del CPC de un tópico de la química de profesores en formación inicial. Tecné, Episteme Y Didaxis: TED, (40), 65–87. https://doi.org/10.17227/01203916.6147

- Candela, R. B. F. (2023). Elementos de la práctica reflexiva en la formación y desarrollo profesional de los docentes. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, (54), 339-354. https://doi.org/10.17227/ted.num54-16421

- Hodson, D. (2013). La Educación en Ciencias como un llamado a la acción. Archivos de Ciencias de la Educación, 7 (7), 1-15. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6577/pr.6577.pdf

- Loughran, J., Gunstone, R., Berry, A., Milroy, P., & Mulhall, P. (2004). In Search of Pedagogical Content Knowledge in Science: Developing ways of articulating and Documenting Professional Practice. Journal of Research in Science Teaching , 41 (4), 370-391.

- Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). NATURE, SOURCE, AND DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR SCIENCE TEACHING. In J. Gess-Newsome, & G. Lederman, PCK and Science Education (pp. 95-132). Netherlands.

- Shulman, L. (1986). Those Who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 4 – 14.

- Schön, D. (1987). La Formación de Profesionales Reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. (M. d. Ciencia, Ed.) Barcelona, España: Paidós.

- Valladares, L. (2021). Scientific Literacy and Social Transformation: Critical perspectives about science participation and emancipation. Science & Education, 30(3), 557–587. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00205-2