La teoría crítica urbana: Hacia espacios públicos justos

Estefanía Sánchez Jiménez

Resumen

El presente ensayo propone una exploración profunda de las dinámicas sociales y políticas que configuran nuestros entornos urbanos, cuestionando quiénes tienen derecho a la ciudad y cómo se distribuye el poder en el espacio público. Partiendo de la teoría crítica en los estudios urbanos, se cuestionan concepciones convencionales sobre el desarrollo urbano y cómo los procesos de urbanización pueden ser excluyentes, favoreciendo a ciertos grupos mientras marginan a otros. A través del análisis de políticas de inclusión en las ciudades, se abordan las estrategias que buscan democratizar el acceso al espacio público y garantizar que todos los habitantes, sin importar su género, clase, raza o capacidad, puedan ejercer su derecho a participar en la vida urbana. Se exploran también las prácticas de defensa y resistencia que emergen frente a la injusticia espacial, comprendiendo el rol fundamental de las comunidades en la transformación del entorno urbano y en la creación de espacios que promuevan el bien común; lo anterior con el objetivo de repensar nuestras ciudades desde una perspectiva crítica y participativa, promoviendo la construcción de espacios públicos más equitativos y justos para todos.

Palabras clave: teoría crítica urbana, estudios urbanos, justicia espacial, derecho a la ciudad, gentrificación, espacio público, inclusión urbana.

Abstract

This essay proposes an in-depth exploration of the social and political dynamics that shape our urban environments, questioning who has the right to the city and how power is distributed in public space. Drawing from critical theory in urban studies, conventional conceptions of urban development are challenged, examining how urbanization processes can be exclusionary, favoring certain groups while marginalizing others. Through the analysis of inclusion policies in cities, strategies that seek to democratize access to public space are addressed, ensuring that all inhabitants, regardless of their gender, class, race, or ability, can exercise their right to participate in urban life. The practices of defense and resistance that emerge in the face of spatial injustice are also explored, understanding the fundamental role of communities in transforming the urban environment and creating spaces that promote the common good. The objective is to rethink our cities from a critical and participatory perspective, promoting the construction of more equitable and just public spaces for all.

Introducción

La teoría crítica en los estudios urbanos

La teoría crítica ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de los estudios urbanos, proporcionando herramientas analíticas que permiten cuestionar y transformar las estructuras de poder y las dinámicas de desigualdad presentes en las ciudades. Originada en la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica se centra en desmantelar las ideologías que sustentan las injusticias sociales, políticas y económicas mediante la conjugación de las metodologías de la filosofía y la sociología marxistas para realizar la crítica social (Jay, 1989). A continuación, exploraremos cómo la teoría crítica ha sido aplicada en los estudios urbanos, destacando su contribución a la comprensión de la ciudad como un espacio de conflicto, dominación y resistencia.

La teoría crítica surgió en el contexto de la Alemania de entreguerras, con pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, quienes buscaron desarrollar una filosofía que no solo analizara la realidad, sino que también la transformara. A diferencia de las teorías tradicionales que se centraban en describir y explicar fenómenos, la teoría crítica se propuso desvelar las estructuras de poder y las ideologías que perpetúan la opresión y la dominación (Jay, 1989). Por lo tanto, este enfoque se basa en la premisa de que el conocimiento nunca es neutral: está siempre influido por relaciones de poder que deben ser expuestas y desafiadas.

Figura 1 Juego adaptado para usuarios de sillas de ruedas (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, 2019.)

No obstante, hoy en día la teoría crítica no refiere únicamente a la Escuela de Frankfurt, sino a cualquier postulado que busque clarificar alguna lucha social, por lo que pensadoras como Nancy Fraser (1985) señalan que la primera teoría crítica en realidad fue la de Karl Marx. Actualmente, se le llama “teoría urbana crítica” al conjunto de las teorías urbanas de izquierda posteriores a 1968, agrupando a pensadores como Henri Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells, Peter Marcuse y los teóricos a los que influenciaron (Mendes, 2024). En su artículo sobre Brenner, Luis Mendes señala que

la teoría urbana crítica rechaza las divisiones estatales del trabajo y las formas de comprensión urbana, tecnocráticas y orientadas por y para el mercado, tal como las aplica hoy la ciencia política al servicio de un urbanismo que ya no es sólo capitalista, sino profundamente austerista y extractivista, íntimamente entrelazada en el tejido económico social urbano en cuerpos y gestos, permeando las subjetividades neoliberales individuales y colectivas (2024).

Influenciada por el marxismo, la teoría urbana crítica ve la ciudad como una expresión de las dinámicas del capitalismo. Esto incluye la manera en que el espacio urbano se organiza en función de la acumulación de capital, la especulación inmobiliaria y la segregación socioespacial que beneficia a ciertos grupos en detrimento de otros. Los teóricos urbanos críticos mencionados cuestionan la idea de que la planificación urbana y las políticas públicas sean neutrales o apolíticas, puesto que argumentan que estas prácticas suelen servir a los intereses de las élites económicas y políticas, reproduciendo desigualdades y excluyendo a las voces marginadas.

Harvey (2005) argumenta que las ciudades son un motor de acumulación capitalista. Este enfoque se puede observar en el análisis de la gentrificación, la segregación espacial, y la privatización del espacio público. La gentrificación, por ejemplo, es un proceso urbano en el que áreas anteriormente ocupadas por comunidades de bajos ingresos son “recuperadas” por las élites y transformadas en zonas de alto valor inmobiliario. Desde una perspectiva crítica, este fenómeno no es solo un cambio demográfico, sino una forma de violencia estructural que despoja a las comunidades vulnerables de sus hogares y modos de vida. La gentrificación no solo reconfigura el espacio urbano, sino que también refuerza las relaciones de poder existentes, marginando aún más a aquellos que ya están en desventaja.

Otro rubro de análisis para la teoría crítica urbana es cómo el espacio urbano es utilizado por las élites para mantener el control social y económico. Harvey (2005) afirma que en la actualidad nos enfrentamos a un problema de “competencia abierta antes que un control monopólico” (109), por lo que el control del espacio se da de múltiples maneras y desde múltiples lados. La planificación urbana, las políticas de vivienda y el diseño del espacio público son vistos como instrumentos que pueden servir para excluir y disciplinar a ciertos grupos sociales, como los pobres, las minorías raciales y los trabajadores. Por ejemplo, la segregación espacial en las ciudades puede ser entendida como una manifestación de la dominación social y económica, pues las divisiones son el resultado de políticas de zonificación, prácticas de mercado y decisiones de planificación urbana que benefician a ciertos grupos sobre otros. En Michoacán, esto está muy presente en la caracterización de los pueblos, puesto que la mayoría concentra una sola actividad artesanal designada desde la época colonial.

Desarrollo

Por las razones anteriores, no es gratuito que una de las preocupaciones centrales de la teoría urbana crítica sea la justicia espacial, que se refiere a la equidad en la distribución de recursos, servicios y oportunidades en la ciudad. De ahí que el concepto de derecho a la ciudad sea tan importante para estos teóricos. Además, por esta postura social, la teoría crítica urbana no se limita a un análisis pasivo de la ciudad, sino que también busca formas de resistencia y transformación, puesto que promueve la idea de que los movimientos sociales y las luchas urbanas pueden desafiar y cambiar las estructuras de poder que moldean el espacio urbano (Etxabe, 2022).

Cabe aclarar que, aunque la teoría crítica ha ofrecido valiosas herramientas para el análisis urbano, también enfrenta desafíos y limitaciones. Entre ellos, su tendencia a centrarse en la crítica sin ofrecer soluciones concretas. Mientras que la teoría crítica es eficaz para desvelar las injusticias y las estructuras de poder, a menudo es menos clara en cuanto a cómo se pueden transformar estas realidades. Además, la teoría crítica ha sido acusada de ser demasiado abstracta y distante de las experiencias cotidianas de las personas en las ciudades. Para ser verdaderamente transformadora, la teoría crítica debe ser capaz de conectar sus análisis con las luchas reales de las comunidades urbanas, proporcionando no solo una crítica del presente, sino también una visión de un futuro alternativo.

La teoría crítica ha enriquecido profundamente los estudios urbanos, proporcionando un marco para entender la ciudad como un espacio de conflicto, dominación y resistencia. A través de su enfoque en las estructuras de poder y las ideologías que configuran el espacio urbano, la teoría crítica permite un análisis más profundo de las dinámicas urbanas y ofrece la posibilidad de imaginar y luchar por ciudades más justas y equitativas. Aunque enfrenta desafíos, sigue siendo una herramienta indispensable para aquellos que buscan transformar las ciudades en espacios de liberación en lugar de dominación.

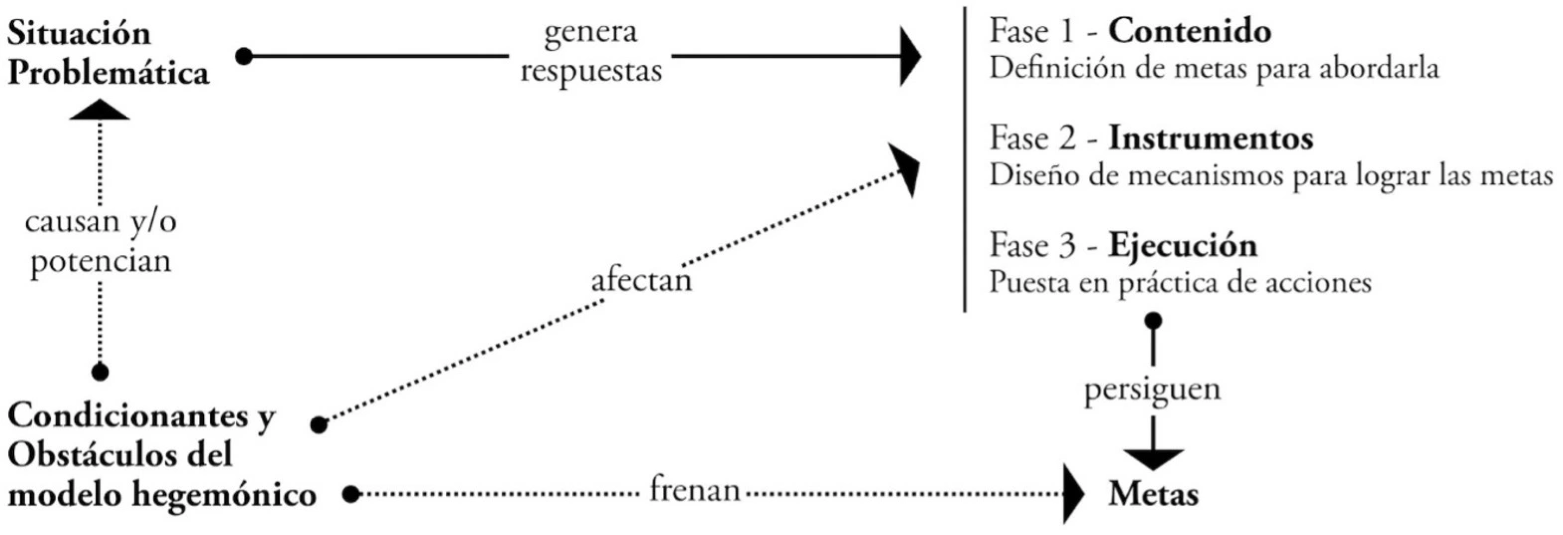

Figura 2. Este diagrama de Ion Etxabe busca representar cómo los gobiernos generan contradicciones al responder a problemáticas de índole urbana. (EURE, 2021)

La inclusión en las ciudades es un tema central en el desarrollo urbano contemporáneo, ya que las ciudades son no solo centros económicos, sino también espacios donde se manifiestan y a menudo se amplifican las desigualdades sociales. Se refiere a la creación de entornos en los que todas las personas, independientemente de su género, raza, clase social, discapacidad, o identidad, tengan acceso equitativo a los recursos, oportunidades y servicios urbanos.

La teoría crítica urbana “insiste en que es posible otra forma de urbanización, más democrática, socialmente justa y sostenible, incluso si tales posibilidades están siendo suprimidas actualmente a través de acuerdos institucionales, prácticas e ideologías hegemónicas dominantes del capitalismo neoliberal y financiarizado” (Mendes, 2024). Los críticos están conscientes de que las ciudades modernas son una paradoja de progreso y exclusión. Por un lado, ofrecen oportunidades para el crecimiento económico, la innovación, y la movilidad social; por otro, son también escenarios donde se manifiestan con mayor claridad las desigualdades sociales, económicas y espaciales. Por ende, el reto de la inclusión urbana radica en revertir estas dinámicas excluyentes y en garantizar que las ciudades se desarrollen de manera que todos sus habitantes puedan disfrutar de sus beneficios. Esto requiere un enfoque integral que considere tanto las dimensiones físicas del espacio urbano como las barreras sociales y económicas que impiden la plena participación de todas las personas.

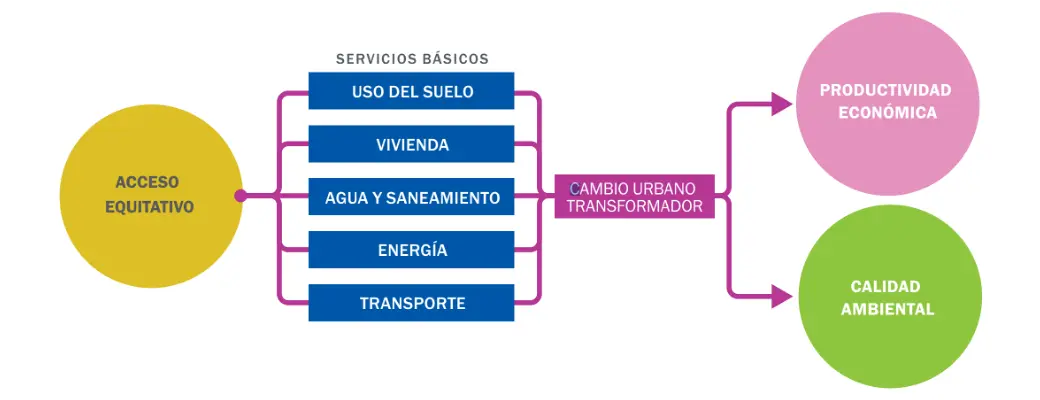

Las políticas públicas desempeñan un papel fundamental en la promoción de la inclusión en las ciudades. Un enfoque inclusivo en la política urbana implica la adopción de medidas que aseguren el acceso equitativo a “servicios urbanos básicos asequibles, fiables y seguros, como el uso del suelo, la vivienda, agua y saneamiento, energía y transporte”, puesto que la calidad de vida de los residentes urbanos depende del acceso a ellos (Beard, Mahedra y Westphal, 2017, 5). Además, es crucial que estas políticas sean diseñadas y aplicadas de manera que beneficien a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los más vulnerables.

El diseño urbano inclusivo es otro pilar fundamental para la creación de ciudades equitativas. Este enfoque se basa en la idea de que el entorno construido puede facilitar o dificultar la inclusión social, y que un diseño consciente puede ayudar a superar las barreras que enfrentan los grupos marginados (Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, 2019). Por esta razón, debe considerar las necesidades de las personas que tradicionalmente han sido marginadas en el desarrollo urbano, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidades, los ancianos y las personas LGBTQ+. Esto implica diseñar espacios públicos seguros, accesibles y acogedores para todos, así como fomentar la participación de estos grupos en los procesos de toma de decisiones urbanas. También debe considerar la diversidad cultural y social de las comunidades. Esto implica la creación de espacios que reflejen y celebren la identidad y la historia de las comunidades locales, en lugar de imponer modelos de desarrollo homogéneos que puedan alienar a ciertos grupos. La inclusión cultural en el diseño urbano es esencial para construir ciudades que sean verdaderamente acogedoras para todos sus habitantes (UNESCO, 2017, 22-23).

Figura 3. El acceso equitativo como punto de entrada a las ciudades sostenibles

(Beard, Mahedra y Westphal, 2017, 4)

Además, la participación ciudadana debe ser inclusiva y accesible, lo que significa que los procesos de consulta y decisión deben estar diseñados para ser comprensibles y abiertos a todas las personas, independientemente de su nivel educativo, su idioma o su capacidad física. Esto puede implicar la organización de reuniones comunitarias en diferentes idiomas, el proporcionar información en formatos accesibles y la creación de mecanismos de participación en línea para aquellos que no pueden asistir a eventos en persona. Igualmente, es importante que la participación ciudadana no se limite a una consulta simbólica, sino que tenga un impacto real en las decisiones urbanas. Lo anterior requiere un compromiso por parte de los gobiernos y las autoridades locales para implementar las ideas y demandas de la comunidad con el propósito de rendir cuentas de sus decisiones.

Si bien los desafíos son significativos, las oportunidades para avanzar hacia una urbanización inclusiva son igualmente grandes. Al centrarse en la inclusión, las ciudades no solo pueden mejorar la calidad de vida de sus habitantes más vulnerables, sino que también pueden convertirse en motores de equidad, justicia social y desarrollo sostenible. La construcción de ciudades verdaderamente inclusivas es, en última instancia, un proyecto colectivo que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, desde los gobiernos y las organizaciones hasta los ciudadanos mismos.

Conclusión

Defensa y resistencias en el espacio público

El espacio público es, por naturaleza, un escenario de interacción social donde se entrelazan las diversas dinámicas de poder, conflicto y resistencia. La defensa y disensión del espacio público no solo implica una lucha por su preservación, sino una afirmación de derechos y una oposición a las fuerzas que buscan excluir, oprimir y controlar. Históricamente, ha sido un sitio de disputa y control, “un bien común sustancial de la ciudad, es disputado entre su reproducción como valorización del capital y como uso para la realización de la vida social” (González, 2019, 113). Por esta razón, los gobiernos, las élites económicas y otros actores poderosos moldean estos espacios de acuerdo con sus intereses, utilizando la planificación urbana, la legislación y la fuerza policial para mantener el orden y el control. Jordi Borja (2013) apunta que:

El espacio público ciudadano no lo crean ni los gobiernos ni los diseñadores, es una conquista ciudadana. Espacios monofuncionales (los viarios circulatorios, por ejemplo), espacios monopolizados por las instituciones políticas, espacios vacíos o de escaso uso social, aunque sean de diseño, espacios privatizados o controlados en nombre de la seguridad… no son espacios públicos. Lo serán si se los apropia la ciudadanía.

Este control se manifiesta en la privatización del espacio público, la militarización de zonas urbanas y las políticas que restringen el uso de estos espacios por parte de ciertos grupos sociales, como las personas en situación de calle, los manifestantes y las minorías. La defensa del espacio público es, por lo tanto, una lucha contra esta apropiación y control por parte de los poderosos.

La resistencia a la privatización, por ejemplo, es una respuesta a los intentos de convertir los espacios públicos en lugares exclusivos, accesibles solo a aquellos que pueden pagar por ellos. Este fenómeno se observa en la creación de parques privados, centros comerciales y áreas residenciales cerradas, donde el acceso está limitado por barreras físicas y económicas (González, 2019, 114). La resistencia en el espacio público se ha materializado históricamente a través de la aprobación de este. Un ejemplo de ello son los movimientos sociales y protestas, ya que a través de “las intervenciones se autogeneran mejores condiciones de vida y ejercen su ciudadanía cultural, su sentido de pertenencia y comunidad en el tejido social que los implica” (Morales-Vargas, 2020, 62). Estos movimientos utilizan el espacio público como un medio para visibilizar sus demandas y presionar por el cambio. Las protestas en plazas, marchas en calles y ocupaciones de edificios públicos son formas de resistencia que no solo buscan influir en las políticas, sino también reconfigurar el significado del espacio público como un lugar de encuentro y expresión democrática. De esta manera, las calles y plazas se transforman en lugares de lucha donde se disputan las narrativas de poder y se construyen colectivamente nuevas formas de ciudadanía y justicia social.

Además de las manifestaciones y protestas, la resistencia en el espacio público también se expresa a través de la cultura y los símbolos. Estas expresiones culturales transforman el espacio público en un lugar de memoria y de lucha por el reconocimiento de las identidades y las historias marginadas. Un ejemplo de resistencia simbólica es el derribo de estatuas que glorifican figuras históricas vinculadas con la colonización, la esclavitud y otras formas de opresión. Estas acciones desafían el pasado y reconfiguran el espacio público como un lugar de resistencia y reimaginación colectiva. El arte urbano, como el grafiti y los murales, también juega un papel importante en la resistencia cultural. Estas formas de expresión transforman el espacio público en un lienzo para la protesta, la crítica y la afirmación de identidades. En muchas ciudades, los murales que denuncian la violencia de género, el racismo o la injusticia social se han convertido en puntos de referencia para las comunidades, recordando la importancia de la resistencia y la lucha continua por los derechos.

El espacio público es un campo de batalla donde se desarrollan las luchas por la justicia, la igualdad y la libertad. La defensa y resistencia en estos espacios son manifestaciones cruciales de poder popular y de oposición a las fuerzas que buscan controlar y excluir. Ya sea a través de protestas, ocupaciones, defensa contra la represión, o intervenciones culturales, la resistencia en el espacio público redefine estos lugares como sitios de encuentro, expresión y transformación social. La lucha por un espacio público verdaderamente inclusivo y democrático es, en última instancia, una lucha por el derecho a la ciudad y por una sociedad más justa y equitativa.

Figura 4. Grafiti en Colombia (Jahfrann, 2021)

Referencias

- Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. (24 de octubre de 2019). Experiencia Destacada 32. https://www.edcities.org/experiencia-destacada-32/

- Beard, V., Mahedra, A. y Westphal, M. (2017). Hacia una Ciudad más Equitativa: Desafíos y Oportunidades. World Resources Institute. https://es.wri.org/sites/default/files/towards-more-equal-city-spanish.pdf

- Borja Sebastià, J. (2013). Espacio público y resistencia social. Blog del Máster oficial de Ciudad y Urbanismo. Universidat Oberta de Catalunya. https://blogs.uoc.edu/ciudad/espacio-publico-y-resistencia-social/

- Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales. (2019). Ciudades inclusivas y Accesibles. #CitiesAreListening. Eje del Cabildo Público. https://www.uclg.org/sites/default/files/ciudades_inclusivas_y_accesibles_documento_de_politica.pdf

- Etxabe, I. (2022). De la contradicción a la alternativa: la teoría urbana crítica como base para una investigación empírica en torno al derecho a la vivienda en el Área Metropolitana de Bilbao. EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 48, 143. https://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/EURE.48.143.02

- Fraser, N. (1985). What’s Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender. New German Critique. Special Issue on Jurgen Habermas, 35, 97-131. Duke University Press.

- FUNDAR (2014). Control del espacio público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno. https://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/INFORME_Protesta%20Final.pdf

- González Luna, F. (2019). Ciudad y espacio público: algunas notas sobre su disputa. Tlalli. Revista de Investigación en Geografía, 1 (1), 103-117. doi.org/10.22201/ffyl.26832275e.2019.1.387

- Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. CLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf

- Harvey, D. (s.f.). El derecho a la ciudad. New Left Review. https://newleftreview.es/issues/53/articles/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad.pdf

- Jay, M. (1989). La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Taurus.

- Mendes, L. (23 de junio de 2024). La teoría urbana crítica en el pensamiento del Neil Brenner. Crítica urbana, 32. https://criticaurbana.com/la-teoria-urbana-critica-en-el-pensamiento-de-neil-brenner#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20urbana%20cr%C3%ADtica%20insiste,dominantes%20del%20capitalismo%20neoliberal%20y

- Morales-Vargas, M. de Lourdes. (2020). Relatos a la espera. Muralismo urbano en los espacios públicos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. LiminaR, vol.18 núm.1, ene./jun. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272020000100061

- Ojeda-Revah, L. (2021). Equidad en el acceso a las áreas verdes urbanas en México: revisión de literatura. Sociedad y ambiente, 24. https://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/2341

- UNESCO (2017). Cultura: Futuro urbano. Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/C07C07AA504D48D805258274006F56B0/$FILE/1_Cultura_futuro_urbano.pdf