Perspectiva de género, interseccionalidad y educación

Dra. María Engracia Leticia Pérez Rivera

Resumen

En el presente artículo se analiza la necesidad de incorporar la interseccionalidad en la perspectiva de género como eje transversal de la educación, se proporcionan ejemplos de cómo hacerlo, los retos que se deben salvar en este ejercicio y ejemplos de instituciones que lo han realizado. Este trabajo es producto de la reflexión teórico-empírica, con base en la revisión de documentos especializados en el tema. El propósito de su elaboración ha sido contribuir a la discusión con respecto a la perspectiva de género interseccional como elemento clave en la definición de las acciones educativas pertinentes en todos los niveles, desde las políticas públicas nacionales, hasta la planeación institucional y la intervención pedagógica en los contextos escolares, ante la desigualdad social y la violencia de género.

Palabras clave: perspectiva de género, interseccionalidad, educación, transversalidad.

Abstract

This article analyzes the need to incorporate intersectionality into the gender perspective as a cross-cutting axis of education. It provides examples of how to achieve this, the challenges that must be addressed in the process, and examples of institutions that have successfully done so. This work is the result of theoretical and empirical reflection, based on a review of specialized literature on the subject. The purpose of this article is to contribute to the discussion on the intersectional gender perspective as a key element in defining appropriate educational actions at all levels—from national public policies to institutional planning and pedagogical intervention in school contexts—in the face of social inequality and gender-based violence.

Introducción

Actualmente existe el marco normativo internacional y, en el caso de México, también nacional, que mandata integrar la perspectiva de género como eje transversal en la educación, en todos sus niveles; incluso, desde el año 2023, el modelo educativo nacional tiene como uno de sus ejes articuladores la igualdad de género. Lo anterior como uno de los mecanismos impulsados desde los organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas, para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y para erradicar la violencia contra las mujeres.

En el mismo sentido, diversos instrumentos internacionales, tales como la CEDAW, Belem Do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing, especifican acciones para contribuir desde la educación al cierre de la referida brecha y a la erradicación de la violencia de género. Ahora bien, este documento invita a la reflexión acerca de la necesidad de que tales acciones sean configuradas también a partir de la mirada interseccional que permite ver, además de las desigualdades entre hombres y mujeres, la forma en que las múltiples discriminaciones frenan el desarrollo pleno de las mujeres.

Por lo anterior, la primera parte del documento aborda la conceptualización de la perspectiva de género y el significado de su transversalidad, ejemplificando la forma en que esta puede llevarse a cabo en el sistema educativo, sus instituciones y el contexto escolar. El segundo apartado reflexiona en torno a la interseccionalidad, como aporte del movimiento feminista para la comprensión de la subordinación de las mujeres. Para finalizar, el tercer apartado desarrolla la idea de la perspectiva de género interseccional como eje transversal de la educación.

Desarrollo

Perspectiva de género

Uno de los aportes sustanciales del movimiento feminista y su construcción de conocimiento desde el paradigma crítico es la perspectiva de género, la cual permite el análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres, promoviendo el cambio en la sociedad desde diferentes ámbitos; en la educación, por ejemplo, contribuye a la formación de generaciones capaces de relacionarse de manera justa e igualitaria.

De acuerdo con ONUMUJERES (2025), la perspectiva de género:

Es una forma de ver o analizar que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Esta forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego transversalizar una perspectiva de género en un programa o política propuesta, o en una organización. (párr. 5)

En concordancia con lo anterior, el desarrollo de esta categoría analítica permite comprender las relaciones de poder entre los géneros y cómo estas afectan tanto a las estructuras sociales, como a las políticas, las económicas y las culturales, generando las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, siendo las primeras las más afectadas negativamente.

En el mismo sentido, la reconocida historiadora estadounidense Joan Scott (1986) consolidó el género como una categoría clave en el análisis histórico y social, argumentando que este, no solo se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres, sino que está en la base de la producción y reproducción del poder en todas sus formas. Ahora bien, esta categoría analítica es una herramienta aplicada por los estudios académicos feministas, en los diferentes ámbitos del conocimiento, cuestionando los estereotipos e incidiendo en el imaginario colectivo de la sociedad, mediante la construcción de nuevos contenidos y narrativas, alejados de la discriminación y la violencia en razón de género (UNICEF, 2017).

Así, por ejemplo, en los estudios médicos, la perspectiva de género lleva a quien investiga a indagar cómo las enfermedades y los tratamientos afectan de manera diferente a hombres y mujeres; mejorando, de esta manera, los diagnósticos y tratamientos, lo cual puede garantizar una atención más asertiva. En tanto que, en el ámbito del urbanismo, por poner otro ejemplo, la perspectiva de género favorece el diseño de espacios públicos más seguros e inclusivos; identificando las necesidades de movilidad y seguridad de mujeres y otros grupos vulnerables: iluminación en calles y paradas de transporte, para garantizar que los espacios sean accesibles, seguros y funcionales para todas las personas, particularmente conociendo las necesidades de niñeces, adolescencias y mujeres.

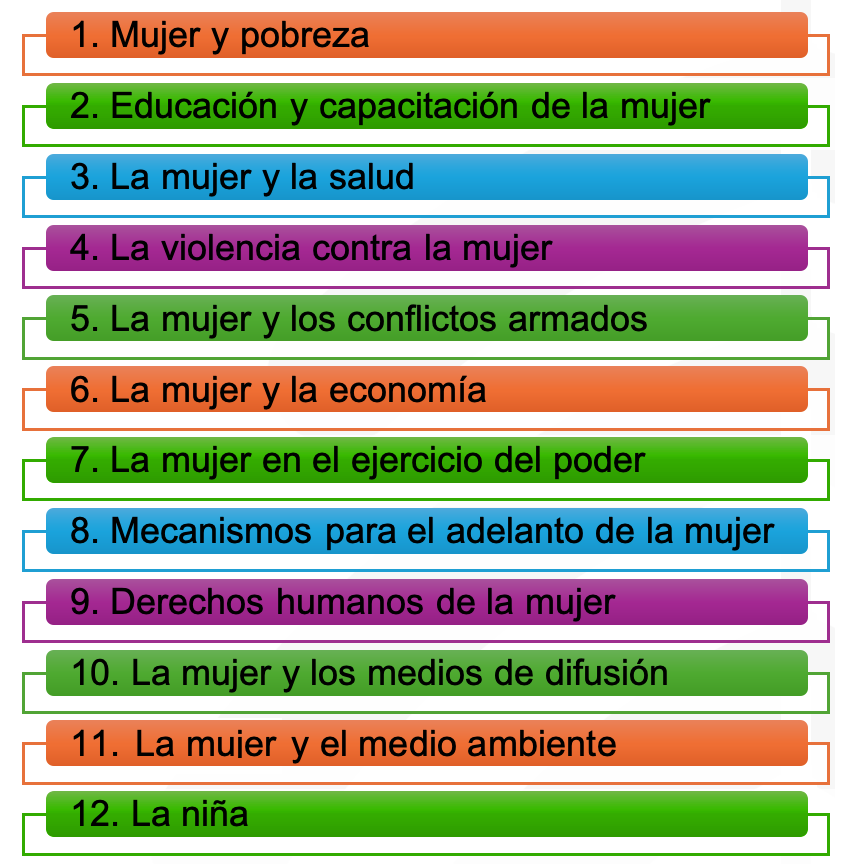

Por otra parte, es importante conocer otro concepto que acompaña a la perspectiva de género: la transversalidad. De acuerdo con INMUJERES (2007), este concepto se definió en la III Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Nairobi; después, en la IV Conferencia Internacional celebrada en Beijing, en 1995. La transversalidad de la perspectiva de género fue adoptada como una estrategia para todos los ámbitos de intervención de las 12 esferas de preocupación, para garantizar una mayor igualdad y mayores oportunidades para mujeres, niñas y niños; la segunda esfera es la educación y capacitación de la mujer.

Figura 1. Esferas de especial preocupación en la 4.ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995 (ONUMUJERES, 2025).

Con respecto a la transversalidad, el INMUJERES (2007) señala:

El sentido principal otorgado a esta noción ha sido incorporar la perspectiva de igualdad de género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse del impacto de la distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de género. (p. 126)

En el ámbito educativo, transversalizar la perspectiva de género significa considerar este ejercicio “atravesando” todos los procesos y dimensiones, por ejemplo:

- Evaluación con perspectiva de género. La evaluación (tanto institucional, de la política educativa, como del proceso educativo) en todas sus fases (planeación, ejecución, monitoreo y evaluación), deberá contemplar el impacto diferenciado en las niñas, adolescentas y mujeres, con base en la construcción de indicadores de género y la desagregación de las estadísticas por sexo.

- La administración educativa deberá contemplar: los presupuestos sensibles al género, la transparencia y rendición de cuentas de las políticas de equidad, la armonización de sus normas y reglamentos (en relación con las leyes superiores a favor del adelanto de las mujeres).

- La cultura institucional deberá promover la igualdad sustantiva a partir de, por ejemplo: acciones afirmativas y la formación del funcionariado y personal del sistema educativo en perspectiva de género.

- La integración de la perspectiva de género en el currículum escolar: planes y programas, contenidos, metodologías y gestión del espacio escolar; así como el trabajo formativo con las familias del estudiantado.

La perspectiva de género como eje transversal de la educación es fundamental para el tránsito hacia una cultura en la que sea erradicado el machismo de la sociedad, favoreciendo así la erradicación de la violencia contra las mujeres y la construcción de una sociedad con justicia para todas las personas.

Interseccionalidad

El enfoque interseccional favorece el análisis crítico de las problemáticas que enfrentan las mujeres desde sus diversas situaciones económicas y sociales, mismas que generan a la vez experiencias vitales también diversas; es decir, aun siendo mujeres, la discriminación y desigualdad adopta diferentes características dependiendo si se pertenece a grupos como mujeres migrantes, pertenencia a pueblos originarios o determinadas religiones, mujeres con algún tipo de discapacidad o la ciudadanía en Estados no laicos, por ejemplo; por lo que esta perspectiva es sustancial en el desarrollo de acciones para el adelanto de las mujeres.

Figura 2. El análisis interseccional permite comprender las diferentes experiencias de ser mujer.

La interseccionalidad ofrece un marco de análisis de las relaciones sociales de poder y la desigualdad social, desde un enfoque multidimensional, no binarista y dinámico, en palabras de Pérez, M. (2021), esta categoría:

Es un recurso heurístico que permite percibir, comprender y abordar el interjuego entre las distintas categorías de diferenciación social que atraviesan a sujetos, prácticas sociales e instituciones, y el modo en que dicho interjuego afecta a las experiencias sociales de los sujetos, su agencia política y las relaciones de poder y oportunidades en las que se encuentran. (p. 338)

La interseccionalidad como categoría analítica para el análisis de la opresión de las mujeres es otra de las importantes aportaciones del movimiento feminista. Ahora bien, hablar del feminismo en singular nos reduce la comprensión de este movimiento social y su construcción teórica, misma que se cuenta entre las más importantes en la historia contemporánea. Como sabemos, la historia de la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos ha llevado a la constitución de diversas perspectivas dentro de este mismo movimiento, lo cual resulta lógico si comprendemos que sus aportes se inscriben en el pensamiento crítico y, por lo tanto, la homogeneización del pensamiento no es su característica, por el contrario, se asume que la teoría feminista está en continua construcción y se celebra la pluralidad de pensamientos.

En este sentido, es importante conocer las aportaciones del feminismo interseccional, el cual, desde sus orígenes con Kimberlé Crenshawd, planteó la intersección de sexo y raza en el análisis de la desigualdad social. Actualmente, representado por autoras como Audre Lorde, Ángela Davis, Gloria Anzaldúa, bell hook (Gloria Jean Watkins), y Chimamanda Ngozi Adichie. Este feminismo o interseccionalidad expone también la conexión con otras instituciones opresivas, como el racismo, sexismo, la homofobia, transfobia, capacitismo, xenofobia y el clasismo (Zalvidea, M., 2019).

Lo anterior se traduce en que, al abordar los temas relevantes de las mujeres, es preciso conocer y comprender sus diversas características y situaciones; es decir, hablar de mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres sordas, mujeres migrantes, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres en situación de pobreza, mujeres campesinas y niñas, por enunciar algunas intersecciones y, a partir de ello, comprender las formas en que los diversos tipos de violencia, en sus diversas modalidades, les impiden el pleno ejercicio de sus derechos, su desarrollo personal y su participación social.

Una mirada a la brecha de desigualdad social, desde la interseccionalidad, devela que, si bien la brecha es amplia entre hombres y mujeres, desfavoreciendo mayoritariamente a las mujeres, aun en este sector poblacional, la desigualdad no se vive de la misma manera, pues esta situación se agrava conforme se suman los factores discriminatorios persistentes en nuestra sociedad, tal como el racismo, la xenofobia, las barreras de comunicación y movilidad, el adultocentrismo, entre otros. Es decir, vivir la violencia machista siendo mujer blanca tiene connotaciones diferentes en el acceso a la justicia que vivir la misma violencia siendo mujer afrodescendiente y lesbiana.

Conclusión

La perspectiva de género interseccional en la educación

La perspectiva de género interseccional, implementada como eje transversal en el sistema educativo permite analizar, además de las desigualdades de género, la interacción de las múltiples formas de discriminación presentes tanto en la cultura institucional, como en los procesos educativos escolares, discriminación por: racialización, pertenencia a pueblos originarios, clasismo, por diversidad sexo-genérica, por discapacidad, por condición migratoria, etc. Reconocer esta perspectiva como sustancial en la educación, permitirá generar procesos institucionales y educativos respetuosos de la diversidad, a favor de la eliminación de la violencia de género y libres de estereotipos que favorecen la desigualdad.

En el mismo sentido, transversalizar la perspectiva de género interseccional en los procesos educativos, permitirá atender las necesidades específicas del estudiantado, contextualizando los elementos curriculares acordes a las experiencias de vida de cada estudiante o grupo históricamente excluido, promoviendo en cada nivel educativo, en el perfil de egreso, capacidades como el pensamiento crítico, la valoración de la diversidad y las relaciones respetuosas y empáticas.

Algunos ejemplos de cómo transversalizar la perspectiva de género en la praxis educativa son:

- Incluir en los planes y programas de estudio, contenidos que aborden la valoración de la diversidad y la promoción de la igualdad sustantiva.

- Formación efectiva del profesorado en perspectiva de género interseccional a fin de que cuenten con las herramientas teóricas, metodológicas y los valores que posibiliten su implementación como eje transversal de la educación.

- Desarrollar procesos con base en la pedagogía feminista, incentivando el diálogo horizontal, la experiencia compartida y la reflexión crítica acerca de la opresión de las mujeres; promoviendo el ejercicio de la autonomía de las niñas, adolescentes y mujeres, en todas sus dimensiones.

- Diseñar y utilizar recursos didácticos libres de estereotipos de género y discriminación en razón de género, o cualquier otra.

- Implementar políticas para la prevención del abuso sexual a niñeces y contra el hostigamiento y acoso sexual en los entornos escolares.

- Diseñar estrategias pedagógicas diferenciadas para la atención de las necesidades específicas de grupos históricamente vulnerados.

- Promover, a través de los contenidos y experiencias educativas, el reconocimiento y la valoración de los aportes de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo, así como la redistribución del trabajo de cuidados.

- Promover la generación de diagnósticos e investigaciones con perspectiva de género interseccional.

Ahora bien, la cultura machista y discriminadora que ha prevalecido de manera histórica en la sociedad, presenta retos importantes para la implementación de la perspectiva de género interseccional en el sistema educativo; así, la falta de formación docente en este ámbito, los prejuicios y resistencias a la pérdida de los privilegios en determinados sectores sociales, la falta de recursos didácticos elaborados con este enfoque, la ausencia de formación y compromiso del funcionariado en puestos de tomas de decisiones, que a la vez se traduce en carencia de políticas públicas eficaces y con presupuestos etiquetados para las acciones son algunos ejemplos de los obstáculos para el desarrollo de las prácticas descritas.

Figura 3. Género e interseccionalidad en la educación. UNICEF (2019). Educación Inicial. https://www.unicef.org/mexico/para-cada-ni%C3%B1a-ni%C3%B1o-y-adolescente-educaci%C3%B3n

La atención a la diversidad de género, sexual, económica, cultural y de capacidades es impostergable, si se quiere que la educación favorezca el desarrollo armónico e integral de las personas y de las sociedades.

No obstante, es importante conocer las experiencias que las instituciones educativas han desarrollado para incorporar la perspectiva de género interseccional a sus procesos, en todos los niveles educativos. En México, por ejemplo, podemos mencionar los esfuerzos realizados en las instituciones de educación superior a través de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. Caminos para la Igualdad de Género, desde donde se han realizado diagnósticos con perspectiva de género, protocolos de actuación ante el hostigamiento y el acoso sexual y diseñado asignaturas específicas para la formación en género. (Pacheco, L., 2020).

De igual manera, en el estado de Michoacán, México, se cuenta con el diseño de un modelo curricular para la transversalidad de la perspectiva de género en educación preescolar, primaria y secundaria, niveles que constituyen la educación básica en este país, en los cuales se atienden las niñeces de 3 a 15 años de edad. En este texto se expone la fundamentación teórica y normativa para su implementación, así como las esferas de intervención (académica, institucional y comunitaria) y aprendizajes, contenidos y orientaciones didácticas para su desarrollo (SEE, 2023).

Finalmente, hay que destacar que para que estas experiencias se hayan logrado, ha sido necesaria la confluencia de factores como la incidencia del movimiento feminista en las políticas públicas educativas, el desarrollo de conocimiento desde la actividad académica, la construcción del marco normativo local e internacional que sustenta la perspectiva de género y la interseccionalidad en la educación y el compromiso a favor del adelanto de las mujeres, tanto de quienes asumen la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas, como de quienes lo concretan en la vida escolar.

Referencias

- INMUJERES (2007). Glosario de género. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

- ONUMUJERES (2025). Glosario de Igualdad de Género. https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=asc

- ONUMUJERES (2025). 12 esferas de especial preocupación. https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw59/feature-stories

- Pacheco, L., (2020). Líneas de acción de la RENIES para la construcción de igualdad en las IES. https://www.anuies.mx/recursos/pdf/igualdad.pdf

- Pérez, M. (2021). Interseccionalidad. En Susana B. Gamba y Tania Diz Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos. https://www.aacademica.org/moira.perez/83.pdf

- SEE, (2023). Modelo curricular para la transversalidad de la perspectiva de género en la educación en el estado de Michoacán. https://see.michoacan.gob.mx/perspectiva-de-genero/#curricular

- Scott, J. (1986). El género: una categoría útil en el análisis histórico. En: Lamas, M. (1990). Compiladora. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México. 265-302p. https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/scott.pdf

- UNICEF (2017). Perspectiva de género. https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf

- UNICEF (2019). Para cada niña, niño y adolescente: educación. Informe anual 2019. https://www.unicef.org/mexico/para-cada-ni%C3%B1a-ni%C3%B1o-y-adolescente-educaci%C3%B3n

- Zalvidea, M. (2019). ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Chimamanda Ngozi Adichie y el feminismo global. https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/5f9e0d6d29995246493d0af0