Humo de leña: un riesgo prevenible para el cáncer pulmonar

Lic. María Arellano Sosa

Dra. Karla Isabel Lira de León

Resumen

Es común asociar el tabaquismo como la única causal directa del cáncer de pulmón. Sin embargo, en México persiste otro factor prevenible al que gran parte de la población está expuesta voluntariamente: el humo de leña. Los mecanismos que explican la relación entre esta exposición y el cáncer de pulmón aún no están completamente aclarados. Entonces, ante la presencia de tal riesgo surge la interrogante ¿por qué en México seguimos utilizando la leña como una fuente de combustible para preparar alimentos a pesar de existir otras alternativas? La presente investigación, además de presentar datos que toda la población debemos conocer sobre esta enfermedad, busca responder este cuestionamiento considerando el trasfondo económico y sociocultural de esta práctica.

Palabras clave: cáncer, pulmón, tabaquismo, humo, leña.

Abstract

It is common to think of smoking as the only direct cause of lung cancer. In Mexico, however, there is another preventable factor to which a large proportion of the population is voluntarily exposed: wood smoke. The mechanisms that explain the relationship between this exposure and lung cancer are not fully understood. Given this risk, the question arises as to why we in Mexico continue to use firewood as a source of fuel for food preparation when other alternatives are available. This research, in addition to presenting data that the entire population should know about this disease, seeks to answer this question by considering the economic and sociocultural background of this practice.

Introducción

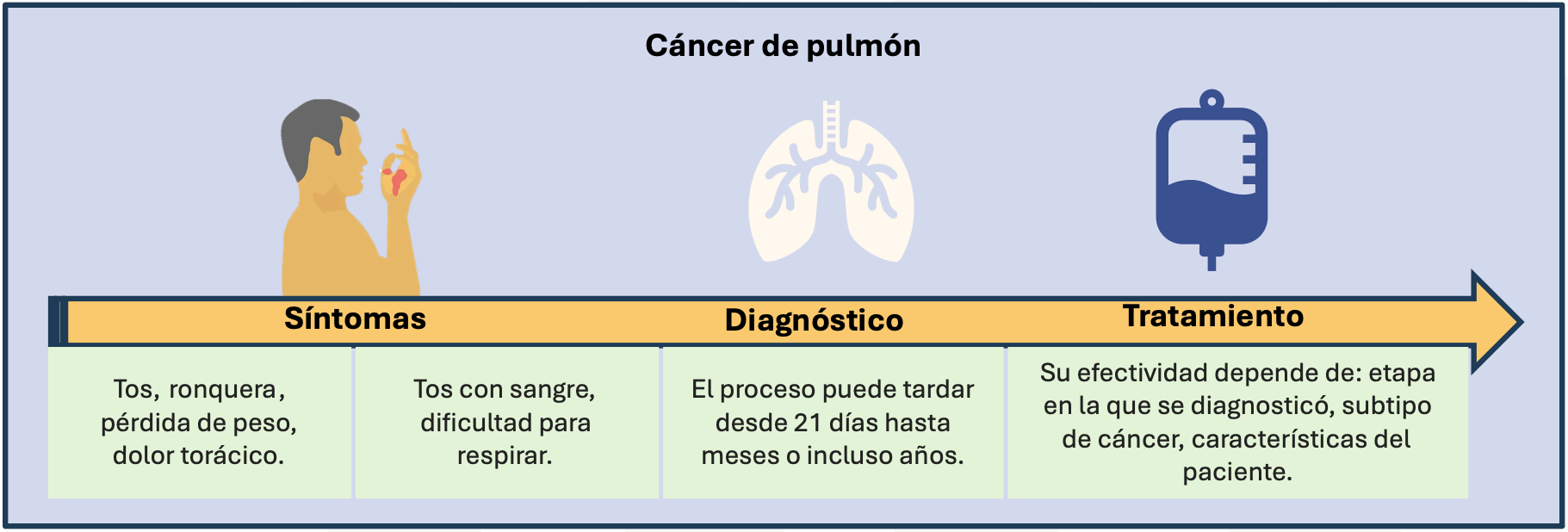

En el mundo cada año hay alrededor de 2.5 millones de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón (CP) y cerca de 1.8 millones de muertes, convirtiéndolo en el tipo de cáncer con la mayor tasa de mortalidad (GLOBOCAN, 2025). El cáncer se desarrolla cuando ocurren alteraciones en el ADN de nuestras células, que desencadenan su proliferación descontrolada (Ferbeyre et al., 2014). Estas alteraciones pueden ser ocasionadas por la exposición a diversos factores ambientales o agentes capaces de causar cáncer. Conforme aumentamos nuestro tiempo de exposición a estos agentes, también se incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, tras haber tenido una sobreexposición a estos factores, adultos jóvenes pueden acumular el nivel de daño equivalente al que han acumulado personas entre los 50 y 80 años, rango en el que se presenta la mayoría de los casos de CP (Hori et al., 2020). Es importante conocer que los síntomas iniciales del CP pueden confundirse con otros padecimientos comunes, mientras que síntomas más evidentes y preocupantes, como la tos con sangre, normalmente son indicios de pacientes en etapas avanzadas (figura 1). Esta característica de la enfermedad hace que su diagnóstico pueda ser complicado. Ante este escenario, la prevención del CP debe priorizarse y para ello es imprescindible el conocimiento sobre los factores ambientales que pueden influir en su desarrollo. En este trabajo se abordan aspectos importantes sobre el CP y se exponen ideas sobre por qué el uso de leña sigue estando presente en nuestro país a pesar del riesgo que representa.

Figura 1. Cáncer de pulmón: de los síntomas al tratamiento. Los síntomas iniciales del cáncer de pulmón pueden pasar desapercibidos y volverse más evidentes conforme progresa la enfermedad, retrasando el tiempo de su diagnóstico y el inicio del tratamiento. Elaboración propia.

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación, se recopilaron diferentes informes de instituciones de salud pública para presentar datos epidemiológicos; también se consultaron diversos artículos científicos que respaldaran la información presentada sobre la evolución de la enfermedad y las dificultades para su diagnóstico; por último, se revisaron distintas entrevistas realizadas a pacientes con cáncer de pulmón sobre sus hábitos y exposición a diferentes factores, complementando con la información recopilada por parte de instituciones gubernamentales sobre el uso de la leña.

Desarrollo

¿El cáncer de pulmón solo se asocia al tabaquismo?

La mayoría de los casos de CP son causados por el tabaquismo; esto se explica fácilmente si consideramos que una persona que fuma puede inhalar aproximadamente 7000 sustancias tóxicas presentes en ese humo, de las cuales 60 son carcinógenas (US Preventive Services Task Force, 2021). Pero ¿qué pasa con el resto de los casos? Estos están vinculados a otros carcinógenos ambientales (figura 2). Por ejemplo, es común minimizar el riesgo de CP por exposición al humo de tabaco de segunda mano (la mezcla del humo del cigarrillo y del exhalado por el fumador), sin embargo, actualmente se sabe que no hay nivel de exposición “segura” a este, por lo que la convivencia frecuente y prolongada con fumadores siempre representará un gran riesgo para el desarrollo de esta enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2023). Otros carcinógenos ambientales son sustancias químicas relacionadas con ocupaciones específicas, gases radioactivos y componentes de la contaminación ambiental. En México, aspectos económicos y socioculturales pueden promover la realización de prácticas que comprometen la salud; una de ellas representa un factor de riesgo olvidado para el cáncer de pulmón: la exposición al humo de leña.

Figura 2. Origen multifactorial del cáncer de pulmón. Además de los factores propios de cada individuo (intrínsecos), existe una variedad de factores ambientales considerados agentes cancerígenos que pueden provenir de distintas fuentes, muchas veces poco conocidas por la población. Elaboración propia.

¿Cómo influye el humo de leña en el desarrollo del cáncer de pulmón?

El 34.4 % de personas con CP reportó haber tenido exposición al humo de leña durante al menos cuatro horas al día por más de cinco años, en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Cancerología en México (Arrieta et al., 2013). En seguimiento de esta incidencia, hoy en día en la práctica médica se recomienda enviar a neumología o a medicina interna a la persona que tiene un índice de exposición al humo de leña igual o mayor a 100 horas al año (Arroyo-Hernández et al., 2022). Además del tiempo de exposición, los componentes del humo de leña son clave para explicar el riesgo que ocasiona. Cuando se quema biomasa (productos de origen animal o vegetal), se generan cientos de compuestos, entre ellos, el material particulado PM10. Las PM10 son un conjunto diverso de partículas denominadas así porque su diámetro es menor a diez micrómetros, lo que equivale al tamaño de un grano de polen o diez veces menos el diámetro de un cabello humano. Lo alarmante de las PM10 es que debido a su tamaño son partículas lo suficientemente pequeñas para ser inhaladas y entrar de manera directa al aparato respiratorio, y lo suficientemente grandes como para depositarse en diferentes sitios como los bronquios, e incluso los pulmones. Nuestro organismo es capaz de eliminar la mayor cantidad de estas partículas, sin embargo, cuando nuestros mecanismos de eliminación se sobrecargan comienzan otros procesos como la inflamación y producción de moléculas inestables potencialmente dañinas (Lee et al., 2022). Las PM10 resultantes de la combustión de la leña también pueden causar daño al ADN, provocando mutaciones en genes relacionados con la proliferación celular o favoreciendo la transformación de células normales en células cancerosas. Estos mecanismos aún no se caracterizan completamente para explicar la magnitud de la influencia del humo de leña en el CP, por lo tanto, debemos seguir procurando la prevención. Desafortunadamente, el humo de leña es un factor de riesgo que muchas veces no se menciona en la literatura, y eso puede explicarse porque se considera una exposición poco frecuente en varios lugares.

Figura 3. Humo de leña. Diseñado por Freepik.

¿Qué tanto se sigue utilizando la leña como combustible en México?

En nuestro país, una de cada cuatro personas sigue utilizando leña como principal combustible para cocinar sus alimentos (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, 2023). A pesar de no ser ni la mitad de la población mexicana, esta cantidad es bastante elevada si consideramos las alternativas de combustibles actuales. Para darnos una idea, esta cifra es casi la población total de Venezuela (28.8 millones). Actualmente, en el entorno urbano podemos ver el uso de la leña en diferentes lugares, por ejemplo, en algunos restaurantes o establecimientos de comida para preparar pollos a la leña o elotes. Por otro lado, en zonas rurales y de transición entre lo urbano y lo rural, el 90 % de su población sigue teniendo fogones abiertos, que son el principal medio de cocción de alimentos de las familias locales. Además, es común que en los estados con climas muy fríos esta práctica se extienda para el calentamiento de las casas y otras labores domésticas. La exposición a esta combustión de la leña se denomina intradomiciliaria, ya que en la mayoría de estos hogares los fogones se encuentran dentro de la casa y carecen de chimeneas que puedan expulsar el humo, de manera que todos los habitantes de la vivienda quedan desprotegidos ante tal exposición hasta por seis horas al día. Las distintas administraciones del país no han pasado por alto los efectos en la salud ya comprobados de la exposición al humo de leña intradomiciliaria (como infecciones respiratorias, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cataratas y enfermedades cardiovasculares). Por ello, a lo largo de los años, diferentes instituciones han unido fuerzas para crear campañas que aborden la problemática, como la implementación de estufas de leña modificadas y la concientización de la población rural acerca de su uso. A pesar de esto, la mayoría de estos proyectos han fracasado en lograr erradicar o transformar estas prácticas para el beneficio de la población. ¿Qué pasa entonces? El uso de leña no es exclusivo de México, otros países en desarrollo como Chile, Nepal y Congo también tienen cifras importantes de su uso, y a diferencia de ellos, en nuestro país la mayoría de los hogares cuenta con electricidad, además, la infraestructura y la comunicación entre zonas geográficas han experimentado mejoras en las últimas décadas (Pérez-Volkow et al., 2024). El porqué de la permanencia de esta práctica no se puede responder sin considerar los usos y costumbres propios de nuestro país, lo que nos permite centrarnos en la compleja combinación de razones que llevan a cada familia a tomar la decisión diaria de seguir utilizando leña. La memoria y la tradición juegan un papel importante; el gusto y el olfato están íntimamente ligados con nuestra memoria, mientras que la transmisión de las recetas de platillos típicos a la leña es una tradición en muchas familias mexicanas (Pérez-Padilla & Schilmann, 2024). Otra razón es la variedad de usos que permite la leña: además de la preparación y conservación de alimentos, se emplea como calefacción de las casas, como medio de obtención de ceniza y para ahuyentar insectos. El acceso a la leña es otra razón a considerar: la abundancia de árboles que puedan utilizarse como leña puede ser de gran peso para optar por este combustible en lugares donde aún puede ser menos frecuente el acceso a otras fuentes de energía (Pérez-Volkow et al., 2024; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, 2023). Tomando en cuenta estas razones, el uso de la leña no parece tener un fin en el futuro cercano de nuestro país. Entonces, como población y como gobierno es nuestro deber plantearnos soluciones.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Los escenarios se limitan a lo que podemos hacer desde nuestras propias posibilidades. Podemos evitar nuestra exposición individual al humo de leña intradomiciliario y, desde el papel de consumidores, vecinos, conciudadanos, estudiantes o profesionales, podemos comunicar y transmitir nuestro conocimiento sobre las modificaciones a estos fogones abiertos (como agregarles las chimeneas). Es importante compartir lo que aprendimos sobre los riesgos a la salud que esta práctica representa, así como la cultura de la prevención y el monitoreo de enfermedades respiratorias o de cualquier índole.

Resultados

El cáncer de pulmón es una enfermedad que en la mayoría de los casos se diagnostica en las etapas avanzadas, complicando el pronóstico de sobrevivencia de los pacientes y reduciendo las opciones de tratamiento. Además del tabaquismo, existen otros factores de riesgo para esta enfermedad, entre los cuales en México se encuentra la exposición al humo de leña. Uno de cada cuatro mexicanos sigue utilizando la leña como principal fuente de cocción de alimentos por diversas razones, entre ellas la poca accesibilidad a las otras fuentes y el apego sociocultural a la práctica.

Conclusión

Una exposición al humo de leña igual o mayor a 100 horas al año ya se considera un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, que debe vigilarse y atenderse. En México, el uso de leña como combustible es una práctica cuya permanencia puede entenderse como producto de una mezcla de aspectos tanto económicos como socioculturales. El conocimiento sobre sus efectos nocivos a la salud es clave para reducir y/o modificar su uso. Al ser el cáncer de pulmón una enfermedad que manifiesta los síntomas hasta que se encuentra en etapas avanzadas, toda prevención es de gran importancia.

Referencias

- Arrieta, O., Guzmán-de Alba, E., Alba-López, L. F., Acosta-Espinoza, A., Alatorre-Alexander, J., Alexander-Meza, J. F., Allende-Pérez, S. R., Alvarado-Aguilar, S., Araujo-Navarrete, M. E. y Argote-Greene, L. M. (2013). “Consenso nacional de diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas”. Revista de Investigación Clínica, 65(S1), 5-84.

- Arroyo-Hernández, M., Alva-López, L. F., Rendón, A., Barroso-Villafuerte, F. R., Báez-Saldaña, R., Corona-Cruz, J. F., Farfán-Salazar, G., Guerrero-Ixtlahuac, J., Castillo-González, P., Salmon-Demongin, A., Zaldívar-Crosby, G., Bolaño-Guerra, L. M., Zavala-Cruz, G. G., Sánchez-Gutiérrez, A., Rendón-Ramírez, E. J., Magdaleno-Maldonado, G. E., Olivares-Torres, C. A., López-Saucedo, R. A., Lizardo-Rodríguez, A. E.… y Arrieta-Rodríguez, O. G. (2022, septiembre-octubre). “Guía de práctica clínica para el diagnóstico temprano y la referencia oportuna del cáncer de pulmón”. Salud Pública de México, 64(5). https://doi.org/10.21149/13919

- Ferbeyre, L., Carlos, J. y García, S. (2014). “Bases genéticas y moleculares del cáncer, 1.ª parte”. Gaceta Mexicana de Oncología. Gamo, 4(2), 43-47.

- GLOBOCAN (2025). Cancer Today. https://gco.iarc.who.int/today/

- Hori, M., Saito, E., Katanoda, K. & Tsugane, S. (2020). Estimation of lifetime cumulative mortality risk of lung cancer by smoking status in Japan. Japanese Journal of Clinical Oncology, 50(10), 1218-1224. doi.org/10.1093/jjco/hyaa094

- Lee, H. W., Kang, S., Kim, S., Cho, Y. & Hwang, S. (2022). Long-term Exposure to PM10 Increases Lung Cancer Risks: A Cohort Analysis. Cancer Research and Treatment, 54(4), 1030-1037. doi.org/10.4143/crt.2021.1030

- Organización Mundial de la Salud (2023). Cáncer. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

- Pérez-Padilla, R. y Schilmann, A. (2024). Uso de leña en el hogar. Riesgos a la salud, situación actual y alternativas. Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.puis.unam.mx/slider_docs/Libro_Usolena.pdf

- Pérez-Volkow, L., Álvarez-Ríos, G. y Mwampamba, T. (2024). Entendiendo el uso de leña en México: Una visión sistémica.

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (2023). Manual de buenas prácticas para la implementación de proyectos de estufas ecológicas de leña. Conacyt. https://secihti.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/estufas_ecologicas/Manual_de_estufas_ecologicas_version-web.pdf

- US Preventive Services Task Force (2021). Screening for Lung Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA, 325(10), 962-970. doi.org/10.1001/jama.2021.1117